テレワークはサボり放題?最新の実態調査・社員のサボりを見抜く方法・防止方法など紹介

働き方改革や新型コロナの影響で、テレワークが普及しました。テレワークは柔軟な働き方が実現でき、オフィスの省スペース化でコスト削減につながるなど、多くのメリットがあります。

しかし、テレワーク中は社員の勤務状況について確認が難しいため、「サボり放題になってしまうのでは?」とマネジメントに悩む方も少なくないでしょう。

この記事では、テレワーク中のサボりの実態やサボりを見抜く方法、防止するための方法をご紹介します。効果的なマネジメントのポイントも解説するので、テレワークにおける社員のサボりや、チーム管理にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

【2023年最新】テレワークにおけるサボりの実態調査

テレワーク中に仕事をサボった経験がある人は、どのくらいいるのでしょうか?

ここからは、Job総研が実施した「2023年リモートマネジメント実態調査」を参考に、テレワーク中のサボりに関する最新の調査を紹介します。

<参考>JobQ Town|Job総研 「2023年 リモートマネジメント実態調査」を実施

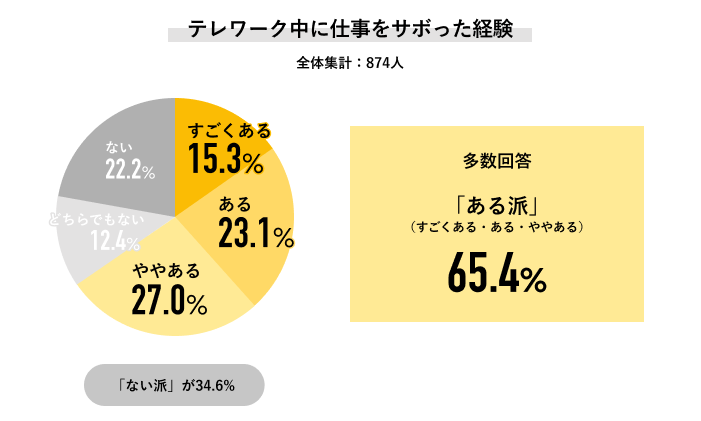

6割以上がテレワーク時に「サボったことがある」と回答

調査結果によると、6割以上が「テレワーク中に仕事をサボった経験がある」と回答していたことがわかりました。

またマネジメント側の8割以上が、テレワーク時のサボりを黙認している点も特徴的です。マネジメント側は社員のサボりに気づいているものの、積極的に対応しない傾向が見られました。

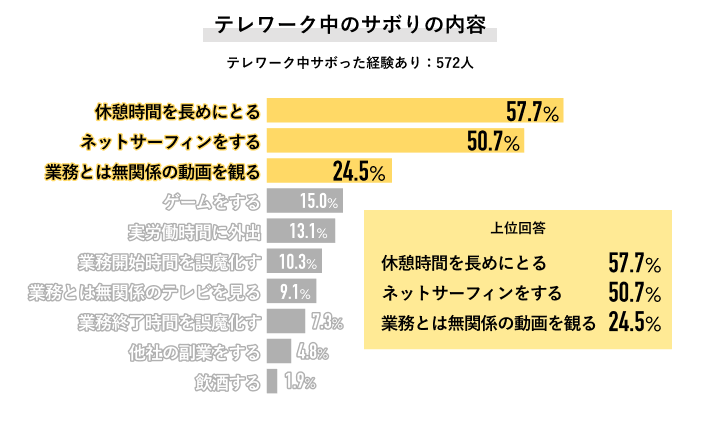

テレワーク中のサボりの内容は「長い休憩時間」「ネットサーフィン」が半数以上

次に、テレワーク中のサボりの内容を見てみましょう。調査結果によると、「長い休憩時間」「ネットサーフィン」が半数以上となっています。

そのほか、「業務とは無関係の動画を観る(24.5%)」「ゲームをする(15.0%)」「外出する(13.1%)」など、完全にプライベートの行動を取る人も一定数いることがわかりました。

テレワーク中のマネジメントが難しい理由

テレワーク中のマネジメントが難しくなる理由として、社員とのコミュニケーションに関する課題が挙げられます。同調査によると、マネジメント側から次のような意見が寄せられました。

- コミュニケーションが難しく関係が希薄になる

- ハラスメントと受け止められないよう気を遣っている

テレワーク時に、マネジメント側も部下との関わり方に悩んでいるようです。

オフィス勤務とは異なり、テレワーク時は社員の勤務態度が見えにくくなります。その結果、テレワーク時のマネジメントが困難になり、サボりが発生しやすい環境を作ってしまっている可能性が考えられるのです。

関連記事

『リモハラ』対策は大丈夫?当事者と企業ができる取り組みを紹介

テレワークのサボりが発生する原因

テレワークにおけるサボりは、なぜ発生してしまうのでしょうか。その原因を探るには、テレワーク時の課題を知る必要があります。

在宅勤務の場合は十分な仕事環境が整いづらいため、社員が業務に集中できない点が課題です。オンとオフの切り替えが難しくなり、休憩時間を長く取るなどのサボりにつながってしまいます。

また、テレワークによって会社への帰属意識が弱まる点も、サボりが発生する原因の一つです。上司や同僚とのコミュニケーションが少なくなり仕事への責任感が薄れてしまい、モチベーションが低下することがあるからです。

テレワーク時は社員の様子を把握しにくいことから、上司からの適切な指示も少なくなり、サボりやすい環境になっているのかもしれません。

【結論】テレワークのサボりは個人の意識レベルに依存する

テレワーク時に社員がサボるかどうかは、個人の意識レベルに大きく依存します。テレワーク環境を整えることも大切ですが、サボる人は出社しても同じ行動を取る可能性があるからです。対して優秀な人材は、どのような環境下でも最善を尽くします。

サボりを抑制するには、社員に責任感を持たせるマネジメントや評価体制の整備が重要です。また、サボりの判断基準は社員や企業ごとに異なる場合もあるため、業務ルールを明確にして共有する必要があるでしょう。

関連記事

リモートワークのメリット・デメリットとは?快適なリモート環境を作るための方法も紹介

テレワーク中のサボりを見抜く方法4つ

テレワーク中のサボりを見抜くためには、社員の行動を可視化することが重要です。ここでは、次の4つの方法を紹介します。

ログを監視する

ログを監視すれば、社員がテレワーク中にサボっているかがすぐにわかります。

パソコンの操作ログ、メールのログ、社内システムのログ、Webログなどを確認することで、テレワーク中の働く様子を把握できます。それぞれのログの詳細は、次の通りです。

| ログの種類 | 詳細 |

| パソコンの操作ログ | パソコンに電源が入っている間の操作履歴。マウスを動かした履歴などを確認できる |

| メールのログ | 社員がメールを送った日時や内容、宛先や本文、添付ファイルなどを確認できる |

| 社内システムのログ | 社内の基幹システムなど、いつ誰がどのような操作をしたか履歴を確認できる |

| Webログ | 社員が勤務中にどのようなサイトを開いていたか、閲覧履歴を確認できる |

業務の進捗状況を把握する

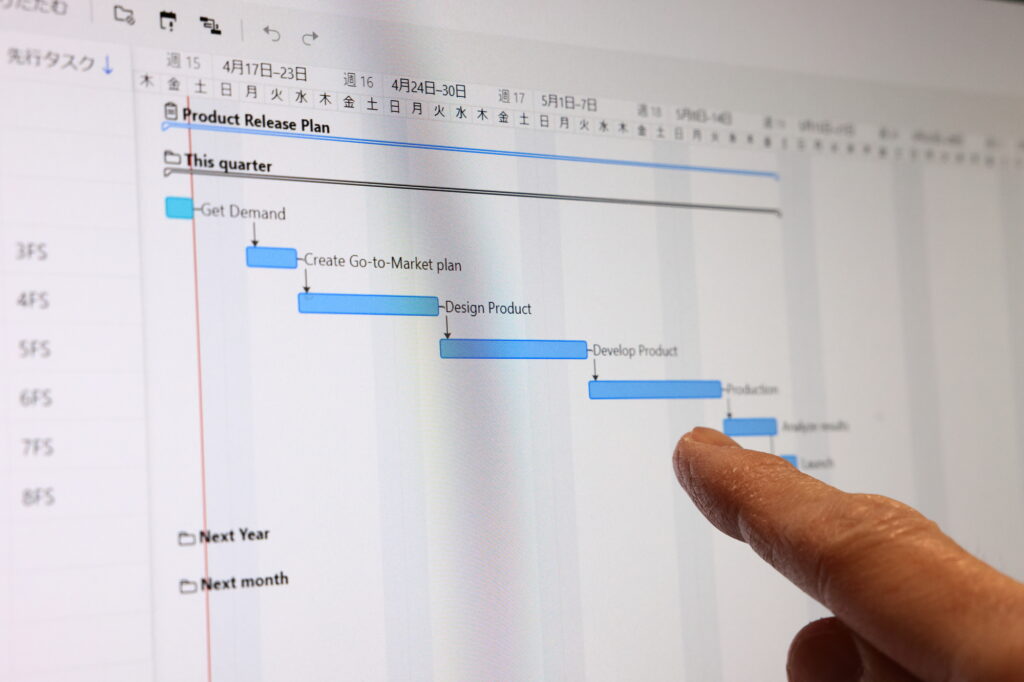

業務用の進捗管理ツールを導入することで、業務のステータスを把握できます。タスクが完了すればツールに反映されるため、進捗状況に遅延があれば早めに察知することが可能です。

また、業務の進捗状況が遅れている理由を社員に確認すれば、課題の発見につながったり、社員としても「見られている意識」が高まることでサボりにくくなったりするなどのメリットがあります。

位置情報を確認する

社員に配布する端末や車にGPSを取り付けることで、テレワーク時にどこで仕事をしているか位置情報を確認できます。

位置情報を把握できれば、指定された場所で勤務しているか、必要のない移動をしていないかをチェックできます。

勤務状況を確認できるシステム・ツールを導入する

オンラインの勤怠管理システムを導入すると、遅刻や早退などの勤務状況から社員がサボっていないかを確認できます。パソコンのログ履歴との整合性をチェックすれば、より正確に把握することが可能です。

なお、ビジネスメタバースのoviceは、勤怠管理システムとAPI連携することが可能です。oviceは、アバター同士が交流しながら働く2次元のオフィスです。oviceへの入退室情報が勤怠管理システムに同期されるため、社員の勤怠情報を把握しやすくなります。

また、oviceには社員の勤務状況を可視化できる機能があり、テレワーク中の社員の行動を把握しやすくなるメリットもあります。

テレワークにおけるサボりを防止する方法4つ

社員のテレワーク中のサボりを防止するには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは4つの方法を紹介します。

コミュニケーションを強化する

テレワーク中のサボりを防止するには、社内コミュニケーションの強化が効果的です。1on1ミーティングの実施やツールの導入で、社内コミュニケーションの活発化につながります。

1on1ミーティングとは、定期的に行われる上司と部下による1対1のコミュニケーションのことです。普段は話せないような業務上の悩みを気軽に打ち明けられ、オンラインでも実施できます。

コミュニケーションを強化できるツールとして、Web会議ツールやチャットツールがあります。Web会議ツールは相手の顔を見ながらコミュニケーションをとることができ、チャットはテキストベースで会話ができるため情報共有を効率的に行えます。

さらにメタバースオフィスのoviceを使うと、2次元のオフィス上でアバター同士による会話が可能に。テレワークでも社内コミュニケーションが促進され、サボりにくい雰囲気作りに役立ちます。

関連記事

オンラインコミュニケーションとは?スムーズなやり取りをするための工夫や役立つツールを紹介

オフィス環境に近い勤務場所を作る

オフィス環境に近い勤務場所を社員に提供すると、テレワーク中でも社員は業務に集中しやすくなりサボり防止に役立ちます。

具体的には、コワーキングスペースやモバイルオフィスなどが挙げられ、それぞれの意味やメリットは、次の通りです。

| 種類 | 意味・メリット |

| コワーキングスペース | ・複数の利用者と場所を共有しながら働く施設 ・他の利用者も仕事や勉強に集中しているため、生産性向上が期待できる |

| モバイルオフィス | ・端末を用いて遠隔地で業務に従事する勤務形態 ・移動中の新幹線や出先のカフェなどを勤務場所として利用する・隙間時間でも働ける環境を提供でき、サボり防止に役立つ |

また、oviceのような仮想上のオフィス「バーチャルオフィス」の活用もおすすめです。

テレワークをしながら仮想上のオフィスに出勤することで、実際にオフィスで勤務しているような環境を構築できます。上司や同僚と自然なコミュニケーションが取れ、サボり防止につなげることが可能です。

関連記事

テレワークで失われたコミュニケーションが取り戻せる「バーチャルオフィス」とは?

勤務ルールを見直す

サボりを防ぐには、テレワーク時の勤務ルールの見直しが重要です。例えば、休憩時間を報告するルールを作ったり、フレックスタイム制度を導入したりするのも一つの方法です。

フレックスタイム制度とは、始業と終業時間が固定されず、一定期間に所定の労働時間を満たす働き方のこと。労働時間が固定されると余った時間にサボりが発生しやすくなりますが、フレックスタイム制度なら早く終わりたいときは業務を終了しても問題ありません。社員は1日の労働時間を自由に調整できるので、サボる意識が薄れる効果があります。

また、評価方法の見直しも重要です。テレワークでは社員の働く様子を直接把握できないので、勤務態度を見る定性評価ではなく、成果物による定量評価を重視しましょう。定量評価では必ず仕事の結果を出す必要があるので、社員のモチベーションアップにつながります。

ジョブ型雇用を検討する

テレワーク時のサボり防止策として、「ジョブ型雇用」も注目されています。ジョブ型雇用は業務成果が評価基準となり、サボりが起きにくくなるからです。

そもそも雇用には大きく分けて、「メンバーシップ型」と「ジョブ型」の2種類が存在します。

- メンバーシップ型雇用…社員が長期間にわたって組織に貢献する雇用形態で、多くの会社員がこれに該当する。

- ジョブ型雇用…特定の仕事やプロジェクトに限定される雇用形態

ジョブ型雇用では高い専門性と自己管理が求められ、テレワーク環境でも業務に集中しやすくなるでしょう。

テレワークにおけるマネジメントのポイント

テレワーク中は相手の様子が見えにくく、サボりを助長してしまう一面もあります。しかし、社員を厳しく監視してはハラスメントととらえられる恐れがあり、マネジメントに課題が残ります。

ここでは、テレワークでもサボりを防ぎ、円滑に仕事ができる効果的なマネジメント方法を紹介します。

- 心理的安全性を確保する

- 進捗状況を可視化する

関連記事

チームワークとは?高めるメリットと仕事に活かす方法を紹介

マネジメントの意味とは?業務内容やオンライン環境でも成功させる方法を紹介

心理的安全性を確保する

テレワーク時に効果的なマネジメントを行うには、心理的安全性の確保が重要です。心理的安全性とは、職場でどのような意見を発言しても、非難や拒絶される心配がなく安心して働ける状態のことです。

サボりを見つけるために監視ツールで社員の行動をチェックばかりしていては、社員の心理的安全性が確保されず安心して仕事ができません。

監視を強化するのではなく、上司から部下を気にかけて歩み寄ることで、テレワーク時も信頼関係を保ちながらコミュニケーションが取れるようになります。

業務の進捗状況を可視化する

ツールを導入して社員の業務の進捗状況を可視化することで、テレワーク時もマネジメントを行いやすくなります。上司がチーム全体の進捗状況を把握できれば、部下とのコミュニケーションが円滑になるからです。

業務の進捗状況を可視化するツールとして、バーチャルオフィスなどのコミュニケーションツールや、タスク管理ツールの導入が効果的です。進捗を可視化することで社員の状況に気づきやすくなり、社内コミュニケーションが活性化するでしょう。

まとめ

テレワークは、社員の勤務状況を把握しづらかったり、コミュニケーションが少なくなってしまったりすることで、サボりが生まれやすくなる課題があります。

しかし、結局は個人の意識レベルに依存し、企業として社員に責任感を持たせるマネジメントや環境の整備を行えば、テレワーク中のサボりを防止することが可能です。

テレワーク中のサボりを防ぐ施策には、1on1ミーティングやコミュニケーションを充実させる各種ツールの導入が有効になります。

ビジネスメタバースのoviceでは、テレワークをしながらも仮想オフィスにアバターが出社します。アバター同士の交流により、まるで実際のオフィスにいるかのようなコミュニケーションが実現する点が特徴です。

進捗管理もできるため、テレワーク中のサボり防止にも最適です。14日間の無料トライアルも実施しているので、気になる方はぜひ以下のページより詳細をご確認ください。